尾畑酒造のサスティナビリティへの取組

日本酒は地域の米と水を用い、長い歴史の中で育まれた飲み物です。それは単なる飲料の域を超え、地域の景観や環境を守り、日本の職人技、コミュニティ、自然とのつながりの象徴です。日本独自の伝統的酒造りとして2024年12月にはユネスコの無形文化遺産に登録され、海外への輸出も増え国際的な評価も上昇しています。

一方で地球規模の気候変動や環境破壊による脅威は、小さな地域での稲作、水資源、醸造条件にも影響を及ぼしています。

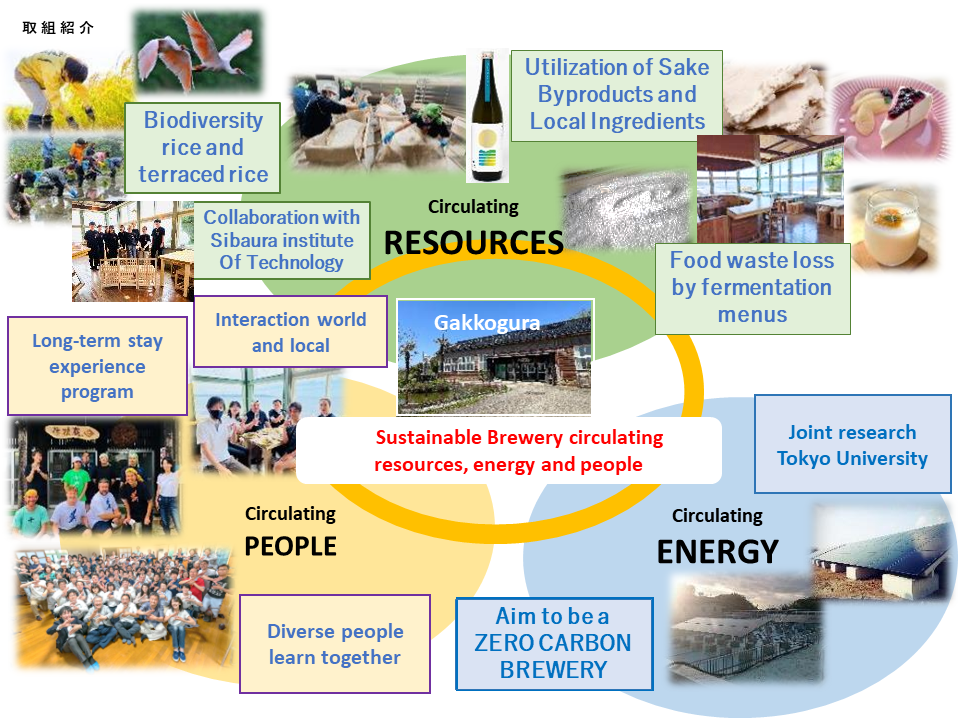

尾畑酒造は、脱炭素への取組、環境問題、社会課題への対応を進めて、酒造りから持続可能な地域未来の実現に貢献することを目指します。

【尾畑酒造の取組】

日本酒は地域の米や水を原料として、地域の人が醸すもの。私たちの蔵がある佐渡島は絶滅危惧種・朱鷺が再生し、いまや500羽以上が大空を舞う島です。この自然環境豊かな島での酒造りを通して、持続可能な世界創りにどんな貢献が出来るだろう?を問いかけ、尾畑酒造として下記のような取り組みを進めてまいります。

《私たちの行動指針》

幸せを醸す心と書いて「幸醸心(こうじょうしん)」

私たちは「幸醸心」を持って仕事にあたります。

お酒を造り、お酒を届けることが、

お酒を買う人、お酒を飲む人の幸せとなるよう考え行動します。

お客様はもちろん、会社の同僚、お取り組み先、

地域の幸せにつながるよう考えます。

私たちは酒造りを通して、多くの幸せを醸すことを目指します。

テーマ1

飲み手の幸せを醸す

品質に優れた美味しい酒造りを探求し続けていくことはもちろん、

原材料を取り巻く環境や酒造りのエネルギーも飲み手にとって美味しさの要素と捉え、探求してまいります。

自然のクリーンルームともいえる域外からの汚染の無い離島という地で、朱鷺との共生を目指し減農薬・減化学肥料で栽培される佐渡米で酒を醸すなど、

安心して安全に召し上がっていただけるお酒を提供しています。400年の歴史を持つ棚田米を使用した酒造りからは、飲んで頂くことで棚田の持続を支援することにつながっています。

廃校を酒蔵として再生させた「学校蔵」での酒造りは、太陽光発電により自然再生エネルギーを導入しています。今後も脱炭素社会の実現に向けて、酒造りを通して貢献してまいります。

テーマ2

造り手の幸せを醸す

各種健康診断やインフルエンザ予防接種の実施などにより健康を守ること、また新潟清酒学校への入学など酒造りのスキルアップ制度も導入して健康で前向きに働いていける職場環境作りを行っています。弊社では全スタッフのうち58%が女性であり、外国人のスタッフ雇用の実績もあります。性別・国籍に関係なく優秀な人材を登用するとともに個々のワークライフバランスを考えた様々な雇用形態も提供しています。

テーマ3

お取り組み先の幸せを醸す

酒造りは自社だけでできるものではありません。

お米を作ってくださる農家の皆さん、機械のメンテナンスの方や

ラベルなどの資材業者の方、さらには販売していただいている流通の方や

ご提供いただいている飲食店の方との「協業」によって成り立っています。

また、弊社では日本酒はもちろん、日本酒の副産物である酒粕を用いた

お菓子などを地域の製菓事業者さまとのコラボレーションで開発しています。

国内、海外とのパートナーとも情報共有や学び合いをしながら

感謝の気持ちとフェアトレードの精神を常に意識して取り組みをしています。

テーマ4

地域に幸せを醸す

日本酒は地域を語り、地域は日本酒を語るものです。私たちは地域に根ざした酒造りを行うことで、地域の環境を守り、地域を広く伝えてまいります。

また、酒蔵の役割は酒造りに留まらず、地域の次世代の人材を育てることや地域の関係人口を増やすなど広くあると考えています。

400年の歴史をもつ棚田米、「朱鷺と暮らす郷作り認証米」の使用や佐渡産山田錦への挑戦を通して、地域の米作りを支援しています。将来的には新種の酒米開発を目指します。加えて佐渡の豊かな食を守るため、佐渡の特産品とのペアリング酒を開発するなどしています。

廃校となった小学校を酒蔵として再生させた学校蔵では、酒造りの学び場としても活動しており、世界から参加者を受け入れています。また、地域の高校生を含めて多様な人達が学べるワークショップ「学校蔵の特別授業」開催を行っております。

私たちは現在、東京大学未来ビジョン研究センターや、グローバルな炭素会計及び脱炭素化プラットフォームを提供する組織と共同研究を進めながら、さらなるサスティナビリティの実現を目指しといます。

酒造りから、幸福な未来社会の創造を!